川端康成逝世50年后,“公版本大战”硝烟弥漫

- 文化

- 2023-04-15

- 100

2023年,围绕著名日本作家川端康成,一场新的“公版书大战”已然上演。

“当出版社要我重译时,我犹豫了很久。最终所以应允,也并非因为我有拿出更好译本的能力和野心,而是因为听从出版社的劝说,尝试涂抹一种风格不同的译本。”十多年前,林少华翻译出系列川端康成作品,但因版权问题成了“绝版”,直到今年“重出江湖”。

另一位学者陈德文也曾在2020年透露自己十年前就译出几部,只因版权无法问津。而在今年,他的译作已被几家出版方同时选用。

根据《伯尔尼公约》的规定,作家去世达到一定时间,其作品的出版无需授权。我国著作权法将这一时间限定为50年,即作家去世50年后,其作品进入公共版权。

继2021年的三岛由纪夫之后,川端康成的作品也于今年进入我国公版领域。一月刚刚过半,已有新经典、后浪、磨铁、浦睿、一页、果麦、联合读创、上海文艺出版社、湖南文艺出版社、青岛出版社等十几家出版方加入了这场声势浩大的川端康成“公版书大战”。

从装帧设计到衍生文创,已有不少文章对近二十种“川端康成中译系列”展开详细比较。而澎湃新闻特别比对了各中译本的译者选择,由此回顾川端康成作品在中国的译介历史,并反观日本出版业的“公版书大战”,希望从中获得些许启示。

仅《雪国》就有约20种译本

就单篇《雪国》来说,上海文艺出版社用的是国内最早的《雪国》中译本——1981年侍桁的翻译;磨铁用的是翻译界伉俪叶渭渠和唐月梅的翻译;湖南文艺出版社、也人、中图网都用了学者高慧勤的翻译;青岛出版社用的是学者林少华的翻译;后浪用的是日本文学编辑叶宗敏的翻译;浦睿用的是学者谭晶华的翻译;联合读创、一页、雅众、紫图图书都用了学者陈德文的翻译;果麦用的是日本文学编辑曹曼的翻译……

可以看到,各大出版方的译者选择基本有两个思路,或采用历经年岁打磨的译本(如侍桁、叶渭渠、唐月梅、高慧勤),或寻求新的翻译表达。

单从新经典一家也能看出这两大思路。2011年至2022年,川端康成的简体中文版权为新经典独有。去年是川端康成逝世50周年,新经典出版的“新编新译精选集”均采用两人合译的方式,一人翻译,一人校对,交替进行。而受邀承担这一工作的,是四位青年译者——中国人民大学日语系教师戴焕,北京外国语大学日语学院教师孙容成,以及日本文学搭档小张和小舟(“张舟”系二人笔名)。与此同时,新经典的川端康成文库本套装依然用的是叶渭渠和唐月梅的译本。

面对眼下如此繁多的川端康成译本,复旦大学日本研究中心教授徐静波坦言读者选择起来确实犯难。“普通读者只要求译文流畅,可能的话,还带点优美。我听到一些对叶渭渠、唐月梅译本的诟病,认为译文不够准确,但如果不对照原文,我们很难下此判断。我也做过一些翻译,我对自己的要求是,准确是第一位的,所谓文字的优美,也必须要符合原文的意思和文字风格。”

八十年代开始的“川端康成热”

接下来,就要说到川端康成作品在中国的译介史。

徐静波向澎湃新闻记者表示,川端康成于1926年发表了《伊豆的舞女》,并出版了小说集《感情装饰》,奠定了他在日本文坛的地位。但在当时的中国,注意到他的人不多,除了新感觉派的作风曾对刘呐鸥、穆时英等中国新感觉派产生了不小的影响之外,川端康成本人似乎并未在中国得到特别的介绍。

而1937年《雪国》出版时,日本已经发动了对中国的全面侵略战争,中国各界已不可能再关注日本的文学界动向,这一类作品也不可能译介到中国来。战后相当一个时期,中日之间极少有文学往来。1950年以后,即使有极少量的日本文学作品被译介到中国,主要也是像小林多喜二、德永直等的“无产阶级革命文学”。因此,除了极少数的研究人员,川端康成的作品几乎不为一般读者所知晓。

可以说,一直到中国改革开放后的1981年,川端康成在中国才有了规模性的译介。据学者田雁在《日文图书汉译出版史》的记载,1981年,侍桁翻译的《雪国》(上海译文出版社)和叶渭渠、唐月梅合译的《古都雪国》(山东人民出版社)都可称得上是川端康成作品中文译本的筚路蓝缕之作,其功绩不可忽视。

之后川端康成受到了中国读者的欢迎,仅上世纪八九十年代就有30余种译本出版,单本翻译最多的是《古都》和《雪国》,都超过10种。系列图书有社会科学出版社的《川端康成文集》10卷本(1996),漓江出版社的川端康成作品系列8卷本(1998),人民文学出版社3卷本的《川端康成小说经典》(1999)。

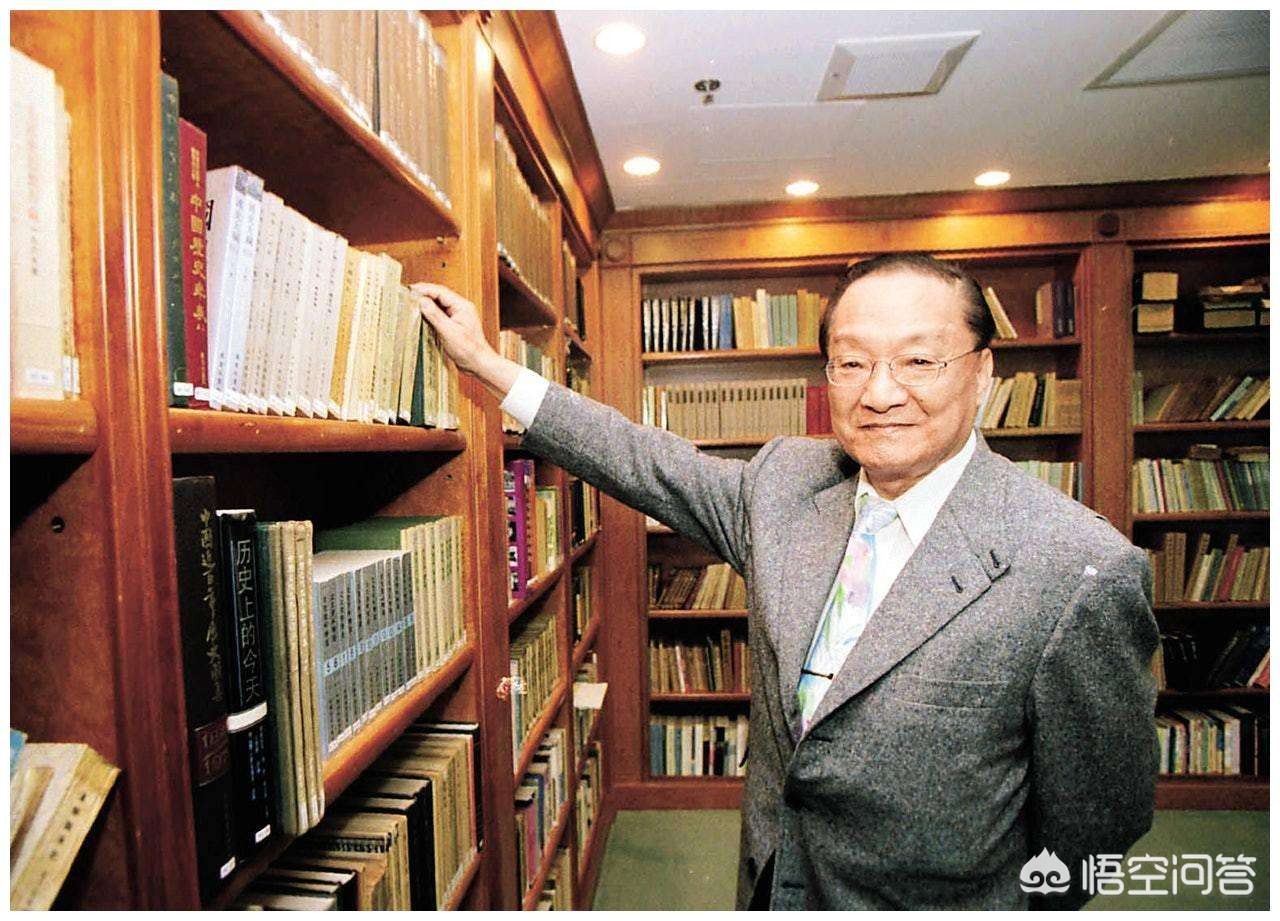

川端康成(1899-1972)视觉中国资料图

日本尚未迎来川端康成公版期

1968年底,川端康成在瑞典斯德哥尔摩领取了诺贝尔文学奖,成为继泰戈尔之后第二位获得此奖的亚洲人,也成为第一个获得诺奖的日本作家。也是因为诺奖的缘故,川端康成成为在中国知名度最高的日本作家之一。

“自从川端康成的书进入公版期之后,国内一下子出了这么多的译本,令人惊奇。我原本想过名著作为经典文学的一种必定有它生命力超强的理由,但实在没想到译本会‘一窝蜂’冲上来。”

旅日作家、译者毛丹青告诉澎湃新闻记者,反倒是日本因为版权保护期从原来的50年延长到了70年,所以目前还没有迎来川端康成的公版期。而这个落差也让日本读者吃惊,无法理解海内外的“双标”。“川端康成毕竟是世界文学的一个重镇,一座文学的高峰。现在被解禁了,谁都可以往上‘爬’了,自然会产生喜庆的心理,所以这回的出版热潮也是有这层理由的吧。”

从文学发展的角度来说,毛丹青赞成川端康成的作品能有很多译本,尤其是在当今的文学语境中,能为读者提供不同的语感本身就是一种进步。译本多了,可比较性也变强了,对原著的解读也会变得立体起来。

徐静波也这样认为。“一部作品有多个译本绝对是好事,有比较才能有鉴别。最后总会有一些行家出现,读者的欣赏力、鉴别力也会慢慢提高。只是,切忌流水线式的操作。”

澎湃新闻记者颇感惊奇的是,目前许多预计于2023年出版的川端康成中译本都有了豆瓣信息,推荐语部分大多写到了川端康成的诺奖授奖词,写到了莫言、余华等中国作家对川端康成的推崇,然而,不少译本的译者信息却是一片空白。

“井喷”现象终究止,从“群殴”到“单挑”

实际上,日本出版业也出现过“公版书大战”。

毛丹青表示,最典型的例子就是埃克苏佩里的《小王子》,这本法国文学名著最早于1953年由岩波书店出版了日文译本,到了2005年进入日本公版期,结果第二年大约有13种新译本“一窝蜂”问世,这和川端康成的公版期之于中国的现状酷似。

“不过,接下来看,《小王子》一直到现在仍然还在出版新的日文译本,不是‘一窝蜂’,也不是‘群殴’式,而是‘单挑’,变得细水长流,精品不断出现。”毛丹青举例他刚翻译完的日本图像小说《小王子》——这是一本用1000多幅手绘展现原著风貌的尝试与再创新,“从《小王子》2005年进入公版期到2020年的新译本出版,整整15年,世界名著才能走到这个精雕细琢的境界。”

在他看来,这对我们今后如何对待公版书是有启发的——对川端康成译本的“井喷”现象终究会因为时间的延续逐渐停止,同时也会进入“单挑”的成熟阶段。

“一本好的文学作品的翻译并不是为了赶集赶时髦赶场子而出现的,它往往是因为翻译者发自内心的喜爱与共感才得以实现的,就像文学翻译永远是一个孤独的作业一样,与作家写作的状态如出一辙。”

参考资料:

[1]李芒.日本文学在中国的翻译和评价[J].日本学刊,1992(05):53-58.

[2]李彤.川端康成小说在中国的翻译·传播和接受[D].山东师范大学,2014.