千年古寺藏龙潭,生在深闺无人知

- 综合

- 2023-04-21

- 86

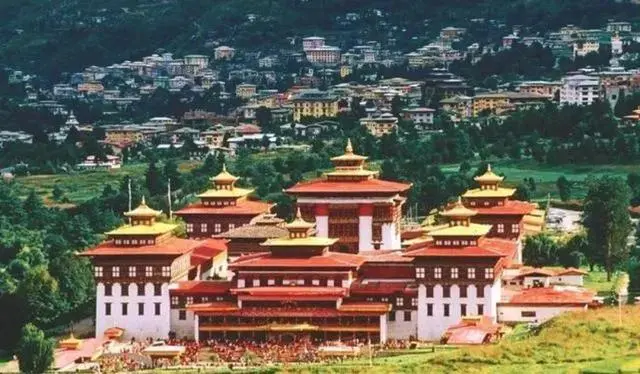

在宜阳县张坞乡岳礼村南龙潭河东,有一座寺院,名龙潭寺,占地三亩多。现存建筑有:大雄宝殿、天王殿、东配殿,僧房共17间,还有土窑洞七孔。从殿宇建筑结构看可视为金代。

院内有石碑两通,一通字迹已看不清,另一通可看出“天和元年”(公元566年)。是否是北齐所建,这需专家来确定。

寺院西和北,各有僧塔一座。一座为“静如和尚塔”,乾隆九年(公元1744年)建,另一座为“晓兰云公和尚塔”,道光22年(公元1842年)建。这样推算,龙潭寺始建至今,至少有1488年之久,为古老的寺院之一。

1984年,龙潭寺部分建筑已出现圯颓。人们在对其殿宇进行修葺时,曾挖出一青石柱墩,墩的四个侧面写有小字楷书,字迹已分辨不清。上部雕花图案,下部镌刻有“天和三年”四字。天和是北周武帝的年号。如果是这时建的寺院,也已1440余年。但从寺内碑刻上的句子中还有“《重修龙潭寺暨会禅寺碑记》载:该寺迨至天和元年已显胜迹,可知该寺建在天和元年之前。

查历史可知,北周在历史上只存在31年,而且处在战乱之中,不可能有时间来修建龙潭寺。那么龙潭寺,究竟建于何时?哪个朝代?

据宜阳文史学者乔文博先生推断,龙潭寺应为北魏孝文帝时期建造。因孝文帝是个积极推行汉化的皇帝。他把都城从山西大同迁来洛阳,大兴佛教,建寺开窟,龙门香山石窟就是在他执政时期所修的。在这一时期,洛阳建佛教寺院就1360余座,全国寺院3万余座。

龙潭寺也应是北魏时期的产物。龙潭寺的僧人都认为,达摩禅师曾云游河洛的各个寺院,讲经传佛。特别是龙潭寺是达摩禅师坐禅传法的主要寺院。

在溪上面的龙潭边上,还有达摩坐禅时在青石上留下的脚印。按照史载:达摩确有其人,在北魏孝明帝孝昌三年(527年),禅宗达摩开始到嵩山传授佛法。开创了少林禅法,云游河洛大地。“卒于河滨,葬于熊耳山”。

龙潭寺的僧人说:达摩禅宗就葬在龙潭寺。因龙潭寺就在洛河之滨。这里山水风光,最适合禅宗羽化圆寂和安葬。可惜缺少确凿的史实记载资料。但从龙潭寺的创建时间,按孝文帝时期算,也已1510年。应是禅宗菩提达摩,比较重视的佛教圣地了。

龙潭寺的位置实在绝妙。这里有几条幽静峡谷,山上长满了翠柏。峡谷中有清澈见底的溪水,两山相峙。在寺院西门顺流而上,可看到龙潭,深潭绿水,面积约60平方米,潭深不可测。

在龙潭的东侧石壁上,有二尺见方的一个空心“佛”字。在龙潭的上方二十佘米处有一石井,传说:此井与伊河相通。在石井处,前行20多米的石漫幔上,可看到一卧佛形象,其神态自然,寺内的僧人说:这是禅宗菩提达摩的形象。

在龙潭的西侧有石瀑布,其线条流畅,够成了一幅美丽的图画。这些美丽的景色,更衬托出龙潭古寺的神秘,神奇,神妙。“千年古寺藏龙潭,生在深闺无人知。”

龙潭寺历经1500余年,周围还有几个未解之谜。他们是:出寺西门,向上有一龙潭,多人用绳、竹竿探其水深,终不见底,传说潭深莫测。

近年来,盘山道旁石壁,出现二尺见方的一个“佛”字,由花岗岩中的白色石脉组成,双线空心,自然形成。

人传,石出佛字,万山皆佛。龙潭上方有一石井,传说:石井与嵩县伊河相通,为百里龙井。石溪右侧的石幔上有一卧佛,由花岗岩勾勒而成,坦胸露腹,头枕左臂,左腿盘于右腿之上,神态自然,传为禅宗达摩形象。

龙潭西有石瀑垂下,构成一幅龙凤图画,龙凤中间有石鼓两个。以石击之,咚咚之声作响,人传是龙凤飞舞之象。

这里还有很多的传说故事,等待人们来收集、整理,传为后人鉴赏。

作者简介:程卫东,男,1947年生,洛宁县大原村人,县政府烟办原副主任,2008年退休,中国收藏家协会会员,中国国学研究会会员,洛宁县姓氏文化研究会顾问,洛阳市姓氏研究会理事。