“幽默童真”周汝昌

- 教育

- 2023-05-31

- 71

“幽默童真”周汝昌

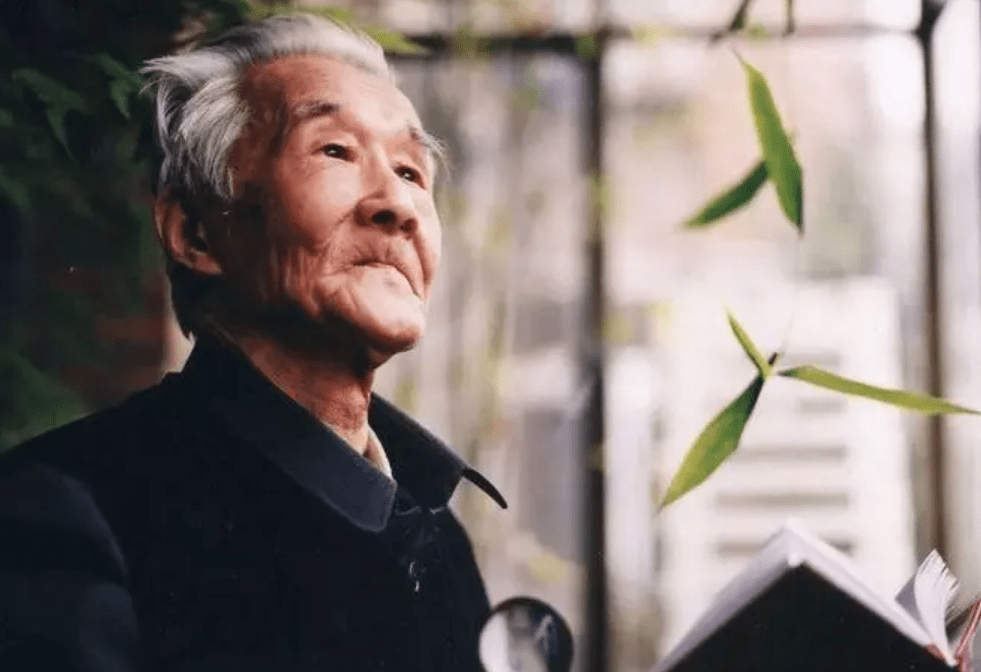

看物“近大远小”,看人“近小远大”。当一个人离开的时候,更觉其可贵。周汝昌先生正是这样的人,他的为人处世、红学观点和诗词、书法等,在他去世后,还常被学术界、文化界提及。

与周汝昌先生相识,缘于编写一部辞典时涉及他的词条。早已功成名就的周汝昌,本不需凭辞典收录的词条再去宣传,但我还是去信征询其意见。喜出望外的是,他很快回了信。信中对那部辞典涉及他的词条进行了认真辨析,并提出了中肯建议。回信中说:“我的生日是1918年4月14日(阴历三月初四),辞典编辑写成1981年,这样今年我才8岁(指与我通信的1989年)。”周公的这种幽默一直伴随着与我的交往,如天津师范大学当年有南北两个校区,他给我的信有时辗转两个校区之间,我因此收到信会延迟,他就写信给在津的原燕京大学老同学石建国:“建忠是否放假了?总‘抓’不住他,乞兄代我‘抓’一次。”幽默之情,溢于言表。

周先生性格中还保留着一份童真。一次我托朋友转赠给他一件小玉佩,不久北京北普陀影视城举办“周汝昌八十寿诞暨从事红学五十周年纪念”学术活动,周先生携玉佩到会场后不时用手摩挲,高兴得像个孩子。他第一次回信中称我为“贤乡契”,虽尚未见面,却让我有种亲切感,于是约了时间去位于北京红庙他的寓所拜访。

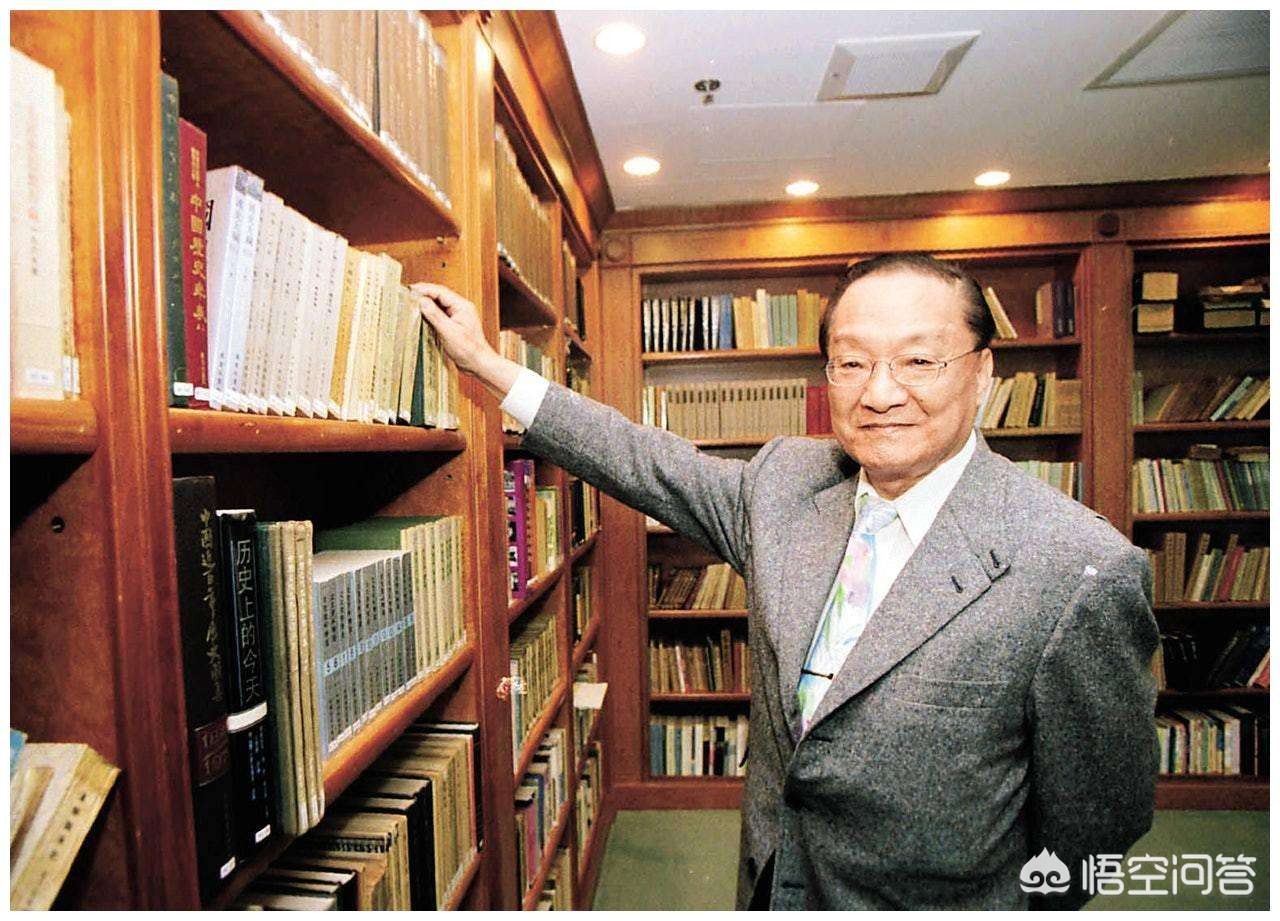

让我想不到的是,享誉全国的大学者的生活环境,是未装修的水泥地面,家具也很破旧,简陋书房里杂乱的书籍几乎占据了全部的空间。知道我来自他的家乡天津,他就用京腔里夹杂的未改乡音与我交流,所谈多是天津的风土人情、历史掌故。在我心目中,这位老人固然可敬,但更多的是可亲可爱。初次见面,我本想多请教些红学问题,谁知周先生却说他从事红学研究“不够格”,充其量只是个“三流红学家”,而红学应由陈寅恪那样学殖深厚的大学者去探究,才会有进境。他认为文、史、哲三者相得益彰的品质,是红学的真谛所在。

尽管周汝昌先生谦逊地说他从事红学研究“不够格”,自称只是“三流红学家”,但无人能否定其在现代红学史上的重大贡献。真正深入系统地从思想内容、文学价值、文化价值对《红楼梦》进行全方位研究论证的,当自周汝昌始。其代表作《红楼梦新证》,将《红楼梦》作者的生平连点成线,使得人们心目中的曹雪芹形象逐渐清晰。他还进一步提出:家世、版本、探佚、脂评这四方面的研究,才是“正宗”红学的范围。这些构成了周汝昌独特的红学体系,他为这个体系的构建和不断完善奋斗了一生。为一部作品及作者耗费65年心血,在两百多年的红楼“寻梦”之旅中,唯此一人而已。只有周汝昌这样苦行僧式的“解味道人”,才能从天津咸水沽小镇走向全国,成为一代红学巨匠。

红学研究不是周先生一生成就的全部,他的书法也颇具特色,诗词赏析方面更是别有会心。他阅尽人生却并不世故,作为全国政协委员,来往的多是名流学者,也不乏“达官显贵”。我去北京红庙寓所造访,有时会遇到一些不寻常的客人。这种情况下,周先生不慌不忙,仍有条不紊地和我将该说的话说完,才去接待新一拨客人。于周先生而论,我不过是红学晚辈,但与他的交往有种平等感。他对任何人,表现出的都是不厚此薄彼的大家风度。他对红学晚辈的关心,业内有口皆碑。他曾特别为我研究生毕业之际的工作就业问题,给时任天津师范大学中文系主任的夏康达教授写了推荐信,使我感受到长者的一份关切。

周汝昌先生虽然离开人世间已经11年了,其身影渐行渐远,但对我而言,他似乎从未曾走远过。每当我人生处于低谷或逆境的时候,仰面瞥见书房里悬挂的周先生肖像及他给我的书法题词“薪传日朗,俊彦多贤。学积山崇,后来居上”,就油然唤起我学术研究的热情与良知。于是沏上一杯清茶,埋头书案,度过那“煮字生涯墨磨人”的寂寞时刻。

来源:《天津日报》,《阅读时代》2023年第05期

作者:赵建忠

责编:潘茜

编辑:邓汝濛